展示・イベント

ひとり(ぼっち)

- 概要

-

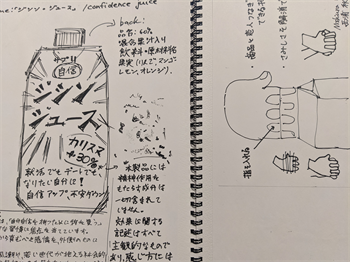

作家・主催者 福岡道雄(平面・立体)/アンドレアス・ハルトマン(オーディオ・インスタレーション)/まちだりな(映像)/松井沙都子(立体)/アリツィア・ロガルスカ(インスタレーション)/マリー・シュレーフ+守屋友樹(フォトブック) 期間 2025年10月18日(土)~11月2日(日) 時間 10:00~18:00 備考 主催:ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

キュレーション:林寿美

■イベント

10月18日(土)午後2時〜3時

アーティスト・トーク「まちだりな」

聞き手:林寿美(キュレーター)

レポート

東・中央アジア地域の10都市にあるゲーテ・インスティトゥートが共同で展開するプロジェクト「Solitude: Loneliness & Freedom」の一環として企画されました。

このプロジェクトは計11ヶ所で「孤独」をテーマに開催されており、各国・地域で発表されています。

例えば他の国では、

教育的な要素を加えたショート動画を制作し、それをコンペティション形式で発表する企画で実施。

上海ではアーティストが海外で学んで帰国するも、 表現の自由が制限されている為、自国では思うように表現できないという孤独感を映像作品で表現されていたり。

日本では京都(アートで表現)と東京(音楽で表現)の2箇所で開催。

この「孤独」をテーマにした国際共同プロジェクトは、約1年間にわたり開催場所と時期をずらしながら各国・地域で順次開催され、

来年には集大成として、ドイツのベルリン に各地で発表された作品の中から選出された作品が集結し「孤独のインスタレーション」の展示を実施して終幕となります。

どういった形で発表するかは自由であり、京都会場ではアートという形で開催し、日本らしさを考える中で「ひとりぼっち」というキーワードを取り入れられました。

海外の言葉には無い「ぼっち」という言葉を加えることで、寂しさの感情と、物理的に身体が一人である状態の意味合いが込められています。

日本人はカフェや電車の中、人混みの中でも携帯やPCなどに没頭して「個」の時間を過ごす日本人独特な「孤独」や「孤立」があります。

1人の食事をゆっくり味わうといった「心地よい一人時間」や、コンビニでは「1人が前提の生活グッズ、1人を満たすグッズ」が沢山売っています。

人が多くいる場所でも日本人は周りに無関心に見えるこの孤立は、コミュニティをとる海外の人から見ると、ちょっと不思議な光景なのかもしれません。

孤独は決してネガティブではなく、ポジティブにも捉えられますが、そういった日本特有の感覚を捉えた所にも注目できる展示となっています。

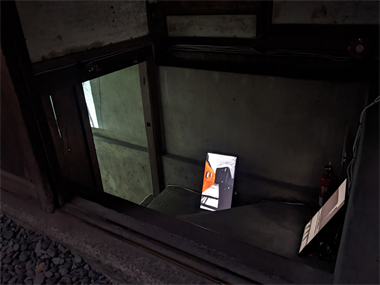

■松井沙都子 タイトル「敷居」

この場所のサイズを計り、作られた新作です。

土間は、外と内をつなぐ場所。外であって内である。そういう場所なので、

作品においては「あちら側と、こちら側を繋ぐ」 時間的におくと「過去と未来を繋ぐ」

タイトル敷居といっても中に何がある訳でもなく、空っぽで、何も無い場所を見るがテーマとなっている。

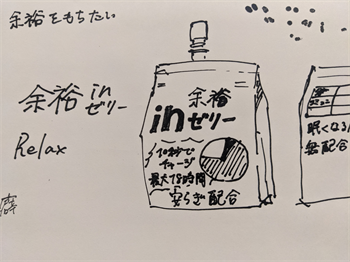

■アリツィア・ロガルスカ タイトル「原型」

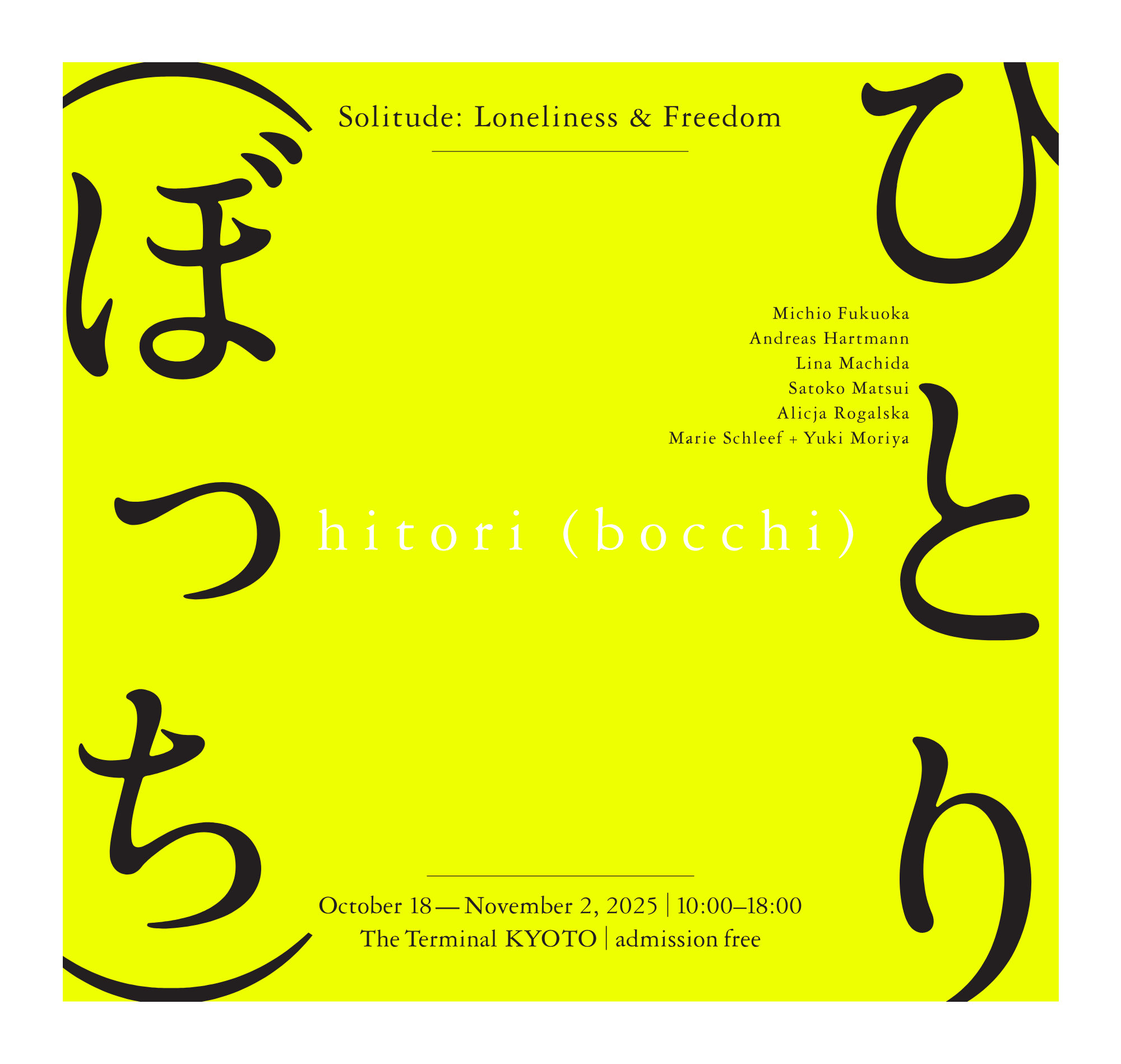

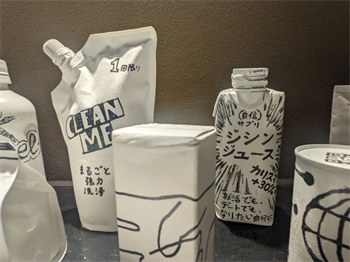

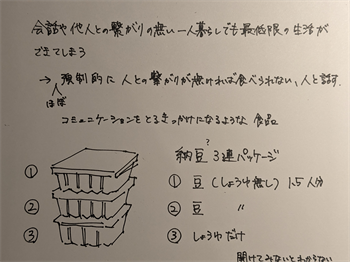

コンビニをテーマにし、芸大生に「一般的に孤独を埋めるためのプロダクトを考え、どういう商品にするかを考えてみて」

という課題に発表された試作品が並んでします。

「三人いないと食べられない納豆」「だいじょうぶクリーム」など、面白いワードが見受けられます。

スケッチブックにある彼らの原画と一緒に、作品をご覧下さい。

■福岡道雄 タイトル「田中を似る(でんちゅうをまねる)」

故 福岡さんが愛した、彫刻家 平櫛田中さんの作品「釣隠」という釣り人の木彫作品があり、そのオマージュとなっている。

写真の作品となっている人物像は福岡さん本人。

アートの流行りに振り回されずに自分の信じる制作を続けてきた福岡さんは、自分は何をすべきなのか? 何が彫刻家なのか?作る・作らないを常に考えていた方。

釣りをしてるのではなく、物思いに老けて考え事をしている。

「孤独」をテーマにした本展に、象徴的な作品ともいえる。

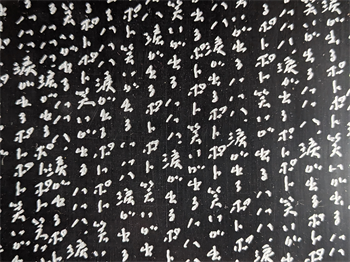

写経の様に同じ言葉がびっしり書かれた作品。これらは福岡さんが内に秘めた魂の叫びであり、自分に対しての問いでもある。

「もういいじゃないですかニッコリ笑っていきましょう」「僕たちは本当に怯えなくてもよいのでしょうか」

「何もすることがない」「涙が出るポトポト 笑いが出るハハハ」

「死ぬ 死ね 死ねるのか」

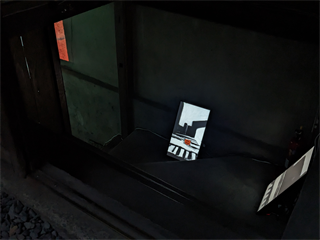

■マリー・シュレーフ タイトル「私は日本が大好き、日本も私が大好き」

舞台演出の彼女が、3ヶ月間ロボットと一緒に暮らした模様を、守屋友樹さんが写真に納めたブック

■アンドレアス・ハルトマン タイトル「蒸発」

二階縁側ではBBCのラジオ番組「なぜ私は消えたのか」をサウンドインスタレーションとした、インタビュードキュメンタリー作品です。

その中の一つの話「夜逃げ屋」

名前のとおり、夜逃げを手助けする事を仕事としている方のインタビュー。実は彼女自身もDV被害者として夜逃げしてきた身の上です。

「夜逃げ屋」を利用するのは、孤独になることを選んだ人たち。

それまでの人間関係や社会的地位を手放す、大掛かりな断捨離を決意した人と、夜逃げ屋を運営する人、双方の声が収録されています。

夜逃げをした人は一見、清々しい雰囲気にも思えます。しかしたとえ家族に迷惑をかけると分かっていても、そうせざるを得なかったという、どうしようもなさを感じさせます。

一方、息子の失踪について、切々と思いを吐露する母親の声も収録されています。

彼女は息子に孤独を選ばれてしまった人であり、同時に孤独を選ばせてしまった自責の念を抱えてもいます。

個人情報保護法により、我が子であってもロクに足取りを掴むことができない。そんなどうしようもなさが伝わってきます。

この「どうしようもなさ」こそ、孤独の本質なのかもしれません。誰にも制御(コントロール)できない。

そんな「どうしようもない」ものならば。それなら解消しようと躍起になるより、自転車や車と同じでどうにかこうにか乗りこなせるよう反復練習をしていくしかないようにも思うのです。

■まちだりな タイトル「街頭演説室」

作家の近しい人の死により、存在していたものが消える孤独。

またご自身が持つ吃音によって、言いたいのに言えない孤独を感じてきた経験が作品のモチーフになっています。

言おうとしても伝わりづらい、扉を開けようとする意志。そういったもどかしさから生じる孤独感を、ぎこちなく進む映像や途切れる音でも表し、作家が吃音と向き合ってきた非常にプライベートな作品になっています。

また、防空壕に下りる階段の段差を利用して作品を配置することで、段差と吃音と葛藤してきた要素を結び付けています。

追い詰められる程に悩む時、集中する時、楽しい時、安らぐ時。孤独を好む人もいれば、そうでない人。

孤独の感じ方は人それぞれです。

孤独をテーマとした物語は沢山ありますが、現実は物語のように筋道が立っているわけではありません。

自分にとって孤独は何を意味するのか向き合った時、自分自身を深く理解する手がかりになるのかもしれません。

不在

不在