展示・イベント

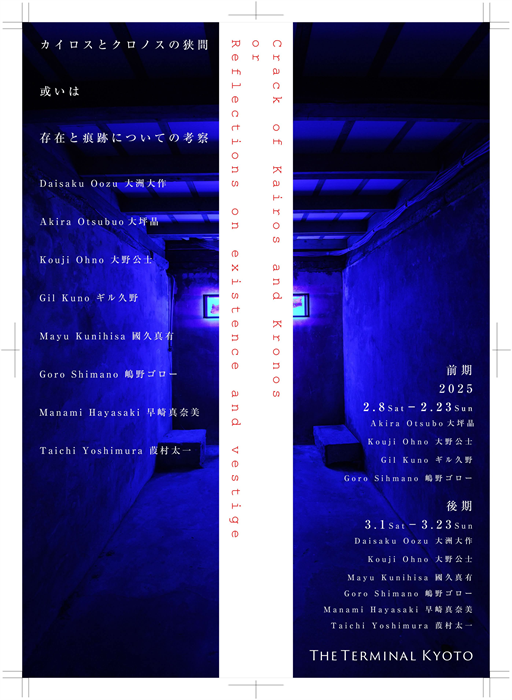

カイロスとクロノスの狭間 或いは存在と痕跡の考察(前期)

- 概要

-

作家・主催者 大坪晶、嶋野ゴロー、ギル久野、大野公士 期間 2025年2月8日(土)~2月23日(日) 時間 9:30~18:00 備考 大坪晶(写真)

嶋野ゴロー(絵画、インスタレーション)

ギル久野(立体作品、サウンドアート)

大野公士(インスタレーション、立体作品)

レポート

展示概要「カイロスとクロノスとは、ギリシャ哲学における2つの時間概念である」

まず、

クロノスは、時計で測れるような、普段私たちが感じる時間のこと。

カイロスは、特別な瞬間や、大切な思い出になるような時間のこと。

現代科学の進歩によって、時間の考え方は変わってきました。

今回このテーマにした展示は、前期と後期に分かれています。

アーティストたちの作品を通した特別な時間「カイロス」の展示(前期)を町家でお楽しみ下さい。

■大坪晶(美術家・写真家)

2002 年 京都文教大学臨床心理学科を卒業後、2011 年 東京藝術大学 先端芸術表現専攻修士課程修了、2013 年 プラハ工芸美術大学(AAAD) 修士課程修了( チェコ共和国国費留学)。

臨床心理学を学んだのち美術系の大学院へ進学。その後、国費留学生としてチェコ共和国の美術大学に進学し現代美術としての写真表現を学ぶ。

写真や動画に操作を加えることで、史実を寓話的な記憶として提示している。

■大野公士(インスタレーション・立体作品)

現在は東京とオランダを拠点に活動している。

表現についての重要な概念は、「存在についての考察」と「死生観について」である。世界各地で探求されている「存在」についての考察の研究を継続している。

これらの概念と世界がどのように関係しているのかを分析して、思考実験やサイトスペシフィックな文化や歴史と統合され、作品表現にフィードバックされる。

■ギル久野(立体作品・サウンドアート)

ギル久野はあらゆる自然現象を視覚・聴覚的に再解釈(リミックス)することで、既成概念からの打破を目指しています。

彼は現実に対する一般的な認識を巧妙に覆す、遊び心あふれるアプローチを取ります。

ギルは表現の限界を探求し、感情的に訴えかけると同時に技術的にも挑戦的な体験を創造しております。

特に「音」と身体との相互関係に注目し、その動的な関係性を探求する表現が多く、サウンドアートとビジュアルアートの境界領域における実践を深化させています。

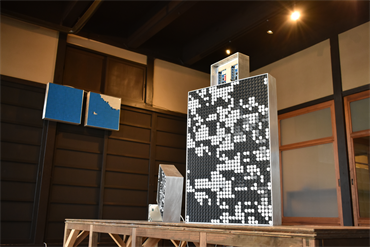

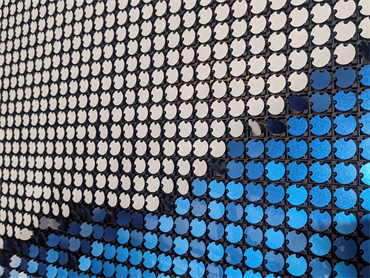

■嶋野ゴロー(絵画・インスタレーション)

「Drawing Memories」は、2018 年にその原型が作られ、2021 年の同名作品を機にシリーズ化した。

美術館から商店まで、公共空間にある窓を隔て反対側に在る景色や事物を数週間に渡ってトレースし、窓の表面に集積したドローイングによって「場所の記憶」を可視化する。

またそれは、鑑賞者がモデルとして作品の一部になることで、その場所を共有する人々の仮初めのコミュニティーを生み出す。

■大坪晶さんとのお話

Q:臨床心理学を学んだ後、表現の道へ進まれた背景を教えて下さい。

人間の思考パターンや、大半の人が考えと行動にズレがあることなどに興味を持ち、「人間を知りたい」という純粋な探求心から臨床心理学科に進みます。

「投影法」という心理学の手法に写真を用いることが出来ないかと考え、111人の被験者にカメラを配り、その写真から性格や心理を読み解くHTPテストの様なものを行いました。

言葉になる前にシャッターを切ることにより、その人の影の心理が見えることに気づき、非言語的な表現への関心が高まります。

その後、カメラワークを経て写真家の須田一政氏より写真の表現を学び、現在「記録と記憶」をテーマに作品を作り続けています。

Q:展示作品について、背景や作品に込めた思いを教えてください。

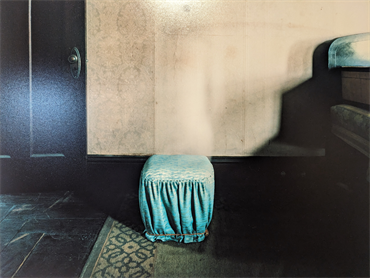

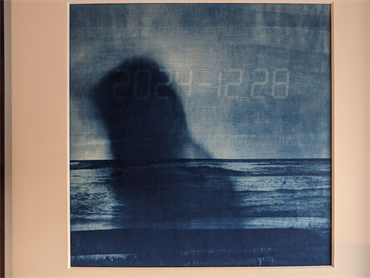

「Shadow in the house」について

私自身、幽霊は信じないのですが、心霊写真を目にして背景や建築物に人の痕跡が写ることに興味を持ちました。

作品に写る接収住宅では、価値観の違いにより和から西洋へ文化が変わった住宅と、そこに暮らしていたであろう人間の痕跡として、長時間露光の中パフォーマーに写り込んでもらい、影を表現しています。

写真という記録から、長い年月をかけて堆積した家や人間の記憶を感じてもらいたいです。

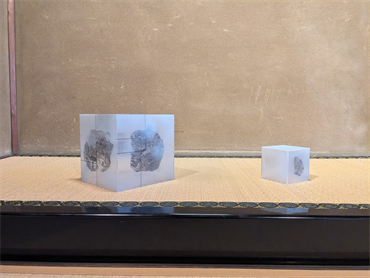

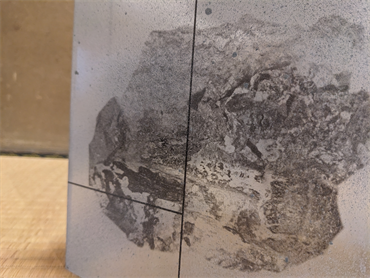

「Code of Shadow#1」について

チェコに留学中、立ち寄った蚤の市で購入した、50枚ほどのフィルムを基に制作しました。

露光時間の幅をキューブ状にすることで可視化して、撮影時の時間の奥行きを表現しています。

誰が何のために撮影したのかはわかりませんが、記録からその時の記憶を想像することも面白いことだなと感じています。

「Code of Shadow#3」について

古い石の図鑑をキューブに転写したものですが、私にとって石は土や大地の記憶であり、記憶の結晶だと感じています。

石をキューブ上でコラージュすることにより、記憶の接続を表現しました。

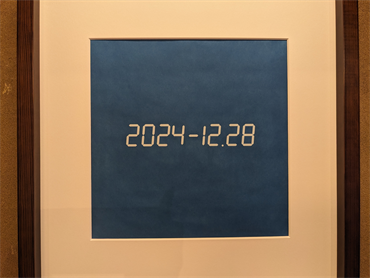

「風景一海」について

日本海側の海を、日本の記憶が刻まれている場所だと私は感じています。

記憶は海のように行ったり来たりするので、海の写真を用いることで記憶の形を可視化しています。

中心部分にはフィルムに表記される撮影日を転写しています。特別な日ではない記録のための数字ですが、見る人によってその日の記憶は異なります。

自分の記憶と結び付けながら見ていただきたいです。

■嶋野ゴローさんとのお話

Q:空間にある窓を隔てて反対側にある景色や、物事をトレースする作品「Drawing Memories」は、その行為にどの様な意味や意図が込められているんですか?

ガラスに描くことをただ、やってみたいという単純な動機でした。

プランを立てて精密に作っていく作品も勿論好きですが、同時に自分の意思以外の法則に任せて半自動的に画像が生成されていくような制作プロセスにも興味があったので、

それを実現するためのアイディアの1つとして、ガラスを画面として反対側にあるものを写しとるというやり方を長年温めていました。

過去に取り組んでいたポートレートでは、生身や写真にしても対象をキャンバスなどの画面に写す工程で精密なプランが必要でした。

それに対してガラスを隔てて向こう側にいる人物を描く作業は、対象から画面へよりダイレクトなイメージの移行ですので、作家である僕自身の意思が反映される余地が少ない。

自分という装置を経由して画像が自動生成される感覚は、絵を描く根源的な楽しみを思い出させてくれます。

こういう個人的楽しみがまずあって、毎回のプロジェクトごとに相応しいコンテクストをつけていく事で作品として成立するように考えてきたのがこの7年間のプロセスですね。

このシリーズに対する基本的な姿勢として、初期と現在に大きな違いはありません。

最初は偶然にも地元の小さなコーヒー屋さんの窓を使わせてもらえることになって、コンテクストも考えずに、自分が楽しむままに数週間かけて窓を絵で埋め尽くすという機会を得ました。

それが結果として、そこで働いている人やお客さんを一同に集めた大きなポートレートになり、そこで初めて「一つの作品によって様々な時間軸を同時に表現できる」という意味が生まれました。

そしてその後も同様のプロジェクトを各地で続けていくうちに「Drawing Memories」と言うタイトルを思いついたわけです。

Q:窓のドローイング「場所の記憶を可視化」について教えて下さい。

展示を成立させるためのキーワードとして「記憶の可視化」がありますが、制作中はあまり意識しないで、千差万別なくモデルさんの様子や、描くこと自体を楽しむようにしています。

このシリーズでは、それぞれのポートレートはいわゆる一筆書きの要領で一気に仕上げていきますが、高度な技法も必要なく特別な画材も使わないので、基本的には誰でも取り組むことができる作品です。

作家とモデルの対面による関わりでしか作ることが出来ないので、作品が完成に近づくにつれ、そこには自ずと意味が出てきます。

それを言葉にすると「場所の記憶の可視化」というのが最も適しているのかなと思います。

結果としてその「可視化された記憶」をもとに、モデルになった人達や鑑賞者と一緒に、どんな感情を皆で共有することが出来るのかが僕が作家として毎回楽しみにしてるところです。

Q:The Terminal KYOTOに来られるお客様に今回モデルになって頂き、嶋野さんはインスタレーションをして下さいました。

お客様は是非描いて欲しい!と喜んで参加され、描き終わった後の作品を見て、皆さん笑顔だったのがとても印象的です。自分が作品の一部になれるってなかなか無いですからね。

コミュニティーの積み重ねで、そこでしか生まれない作品、素晴らしかったです。

「Drawing Memories」のシリーズではもちろん「記憶」は重要な要素ですが、前回オランダと今回の作品では「コミュニティー」という言葉の方がより意識していると思います。

ここ京都を含めて、過去にイギリスやオランダなど、新しい場所に住み始める度に、いつも自分の身の置き所(コミュニティー)を探します。

僕はアーティストなので、アートを通して周りの人と繋がっていくと生きていると実感するし、それが一番幸せなコミュニティーへの参加の仕方です。

アーティストとして作品を制作し、それを楽しんでもらえる。

それと同時に一人の京都住民として自分のコミュニティーが一つ増える訳ですから、これ以上嬉しい事はないですね。とても有難いことです。

Q:今回の展示ではキュレーターを務められた大野さんより、時間軸を要点とした”狭間”を、英語では”Crack”と聞いております。

その理論に当てはめ、”時(Time)”という縦軸の間を表現しているアーティストを集めたとも仰っておられました。

嶋野さんの作品は写真では残せますが、展示会期が終われば作品そのものは消えますよね。

そういう意味では、時間の間を表現されているな。とも思いますが、嶋野さんは、”狭間(Crack)”においてお客様に伝わって欲しいことは何でしょう?

僕が大野さんから受けた説明で共感できた点は、クロノスとカイロスと言う、一つは客観的な一方向的な絶対的な時間軸と、もう一つの主観的で感情的な意味の時間の関係です。

このアイデアを聞いた時、僕の「Drawing Memories」はある程度、両方の時間軸をカバーできる表現だなという実感があったからです。

この作品は部分的に見ると、僕とモデルとその他そこにいた人たちの主観的な記憶です。

そしてその主観的な時間軸を持つたくさんの部分が一つに集まり、2週間という客観的な制作期間を表す作品に帰結するので、そういう意味で大野さんの考えに共感しました。

そしてそこにあえて「Crack」を見つけるとすれば、それぞれの部分は、どれが同時に描かれたものなのか別の日時に描かれたものかは分からないので、それらの間に「見えない時間の狭間」を想像してほしいと思っています。

皆さんにはぜひ制作工程を見ていただいたり、モデルとして参加していただいたりして、「Drawing Memories」を是非現地で感じて欲しいですね。

アーティストたちがどのように時間を捉えているのか、様々な作品を通してお楽しみ頂けると思います。

この展示を通して、ご自身の特別な時間「カイロス」について考えてみるきっかけになるかもしれませんね。

春望 ーshunbouー

春望 ーshunbouー