展示・イベント

修復の練習

- 概要

-

作家・主催者 播磨みどり(版画、立体、映像)/猪原秀陽(漫画)/佐々木萌水(漆芸)/𡧃野湧(陶芸)/山本高之(映像) 期間 2025年5月17日(土)~6月1日(日) 時間 9:30~18:00 備考 オールマイノリティプロジェクト主催展覧会

レポート

今回の展示は、発達障害研究の専門家グループ「オールマイノリティプロジェクト」が中心となり、現代美術を通じて交流の機会を生み出すという構想から生まれました。

社会には、大多数の人たち(マジョリティ)と、それとは異なる特性を持った人々(マイノリティ)が存在します。

マイノリティの彼らは孤立しないようにと、マジョリティの社会のルールや考え方に懸命に合わせようと努力されています。

しかしこの「合わせる」という努力は、マイノリティの人たちにとって大きな精神的な負担を生んでいるかもしれません。

なぜなら社会の「当たり前」や「常識」は、マジョリティの価値観を基準に作られているからです。

「わかり合えなさ」を抱えながらも、どうすれば共に生きていけるのか。

アートが持つ自由な発想や表現力と、医学・福祉・教育といった専門的な分野が交わることで、これまでにはなかった気づきから新しいアプローチが生まれることが期待される展示になりました。

■播磨 みどり

1976年横浜市生まれ。

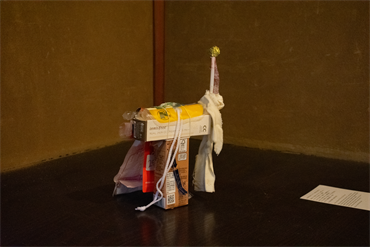

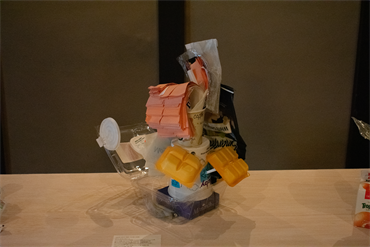

1日に出たゴミを立体的に再構成し、デジタルカメラで365日分撮影。

世界中の様々な産地からやってきたパッケージや、その日に一緒にいた人々の存在によって自分の日常がそれとなく保たれていたことに気付きます。

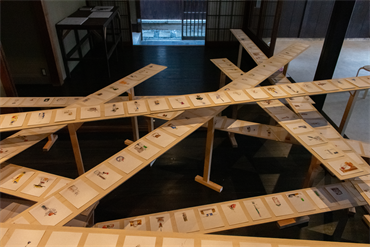

■猪原 秀陽

1985年埼玉生まれ。

オールマイノリティプロジェクトのウェブサイトで漫画を発表。

今回展示した作品「美大生」はウェブサイトに「発達障害」というタイトルで4ページまで公開された作品に新たに加筆して本にしたものです。

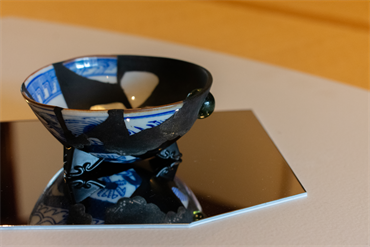

■佐々木 萌水

1991年北海道生まれ、京都府在住。漆作家。

近年は京都市内を流れる川から採集した陶磁器片を漆で繋ぎ合わせた金継ぎや呼び継ぎなどの作品を制作。

数百年という時を経て異なる物同士が出会い、作家の想像が紡ぎ出す形の中に融合され、新しい命を吹き込まれています。

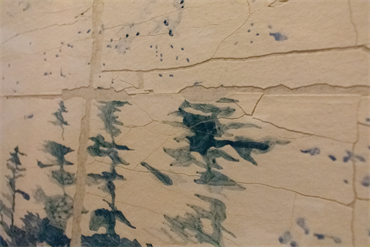

■𡧃野 湧

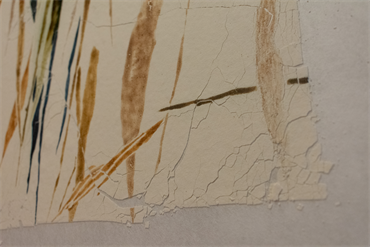

ワレモノとしての陶磁に着目し、あえて破損や経年変化を取り入れながら作品を制作。

薄い陶による平面作品。割れて崩落している部分も見られます。

焼き物のもろさ、弱さ。私たちの世界のありようを教えられると同時に、作家が陶を書画の修復に用いる糊で和紙に貼り付けていることのから、修復という方法でこの世界に向き合うことの可能性を思わせられます。

■山本 高之

土間の映像作品は、片方が見た悪夢の話を、もう一方が解釈しなおすやりとりの様子を捉えています。

地下の映像は、助手席の人がビッグバンから現在までを1つのストーリーとして語っています。

■佐々木 萌水(漆作家)へのインタビュー

出身は北海道、札幌の隣、江別(えびつ)

活動拠点は京都。2010年に大学を機に来てから、15年たちます。

大学の専攻は漆科。漆をしたくて京都に来ました。

漆に惹かれたきっかけは?

物づくりはずっと好きで、工芸の世界に興味はありました。

見た目で何してるか分からない所と、北海道で学べないことを学んでみたいという想いがあったから。

漆作品を見て、何か惹かれるものがあった訳ではなく?

祖母が茶道をしてたので、祖母の持っていた道具で半ズレ(線と面がずれてる)があっったんです。子供だったので「なんでズレてるの?」て聞いたら、機械でやった時にプリントがズレた。と祖母が言いました。

工芸て全部、人の手でやってると思ってたのに、機械でやってる所がある衝撃と、機械でやってるのに全然綺麗じゃないやん!ていう衝撃があって。

そこが引っかかってて、自分でやってみたいな。と思って。

今の作風に至るまでに、いわゆるThe 碗!の様なオーソドックスの作品を経て今の作風にたどり着いたのですか?

漆やるんんだったら職人だと思っていたので、最初は大学じゃなく専門学校に入ろうと思ってたんです。親に言ったら「大学はせめて行ってくれ」と言われて京芸に入りました。

京芸の漆が結構、美術品的な物を作る感じの流れがあって。お椀もちょっとは作ってましたけどね。

オブジェをしてると、本当に漆である必要があるのか?ていう所に直面するんです。

自分が漆の何を面白いと思ってるんだ?

そこを突き詰めていくと、今わたしが納得できるオブジェの形ってないな。と思った時がありました。

私の造形力は大したものじゃないし納得できるものがなくて、漆の面白い所を1つ1つ考えていって。がんじがらめになってたんですけど、高瀬川に陶磁器の破片があると知って、これを漆で繋ぎ合わせる事は、自分の中で納得できることだったんです。

そこから気持ちよく制作出来るようになりました。

で、今にいたります。

実際に高瀬川に入ってはるんですよね?

めっちゃ破片落ちてますよ。高瀬川って二条付近からずっと下流付近までありますけど、上から下まで色んな階級の人が住んで訳で。色んな理由ではあるけど、川が昔はゴミ捨て場だったので、ポンポン川にほっていたんです。磁器物は特に壊れにくくて残ってる感じですね。時々、江戸時代のものが出てきます。

拾ってたら器以外の物も出てきて、コインとか、ボタンとか、人形とか色々出てきますよ。

展示を見にいらしたお客様から実際に使ってもいいの?て質問受けました。

使っても構わないけど、壊れると思います。熱湯を入れなければ、耐久度を考えなければ。お酒飲んでる人もいますし。

美術品ですかね。

この作風といえば佐々木先生の作品とイコール付けされますが、これからの展望でありますか?

色んな所に行ってみたいと思います!

これ始めたのがコロナ渦の2020年だったので、あちこち色んな所に行けない雰囲気があって、大学の中に高瀬川通ってるし、重点的に高瀬川でしてたんですけど、

これはこれで同じ川を見ていくのも大事ですから続けますよ。

色んな所にいくと地域制の物が見えてきますものね。コロナ渦からのシリーズという事ですが、それ迄は何を作っておられたんですか?

漆で平面を作ってました。あとは漆器。

今はそれは休業状態ですけどね(笑)

平面からガラッと変わりましたね。

立体から逃げてたんです。

逃げてたんですか?

造形が嫌だから(笑)

でも今は気持よく取り組めてはりますよね?

自分のゼロから出るの形じゃなくて、物に対して必要な形だと思って作ってるんで、そこに形の理由はないというか。

落ちてる欠片から発想できるもの。それがあるからその形に理由がある。ていう形になってるんで納得できてる感じです。

作り方もオープンにしてるので、みんなもやったらいいのにと思います。

せっかっく趣味として金継ぎがブームになってるのに、金が高くて、そこでストップしているのは勿体ない。

金じゃなくても繋ぎ合わせられるから、漆ってもっと面白いしですよ。自分で直すんやったらもっと色んな方法あるし、それを考えるのも面白いと思うんです。

できるだけ漆の世界が広がるようにしていきたいな。と思います。

窓口が広がるのは、素敵ですね。

それは本当に大学に行けたからですね。大学行くまでは職人になると思ってたから。

職人以外の方法で漆を続けていきます! 漆するのが職人しかいなかったら、もう続ける人いなくなりますからね。

室礼展トークイベント

室礼展トークイベント