展示・イベント

室礼 SHITSURAI -Offerings Ⅺ

- 概要

-

作家・主催者 【写真】シュヴァーブ・トム/スコット・ハンター/べ・サンスン/ケンタロウ・タカハシ/レーン・ディコ/【工芸】中川周士/臼井 浩明/落合 芝地/やの さちこ/近藤太一/高見晴恵 期間 9:30~18:00 時間 2025年4月12日(土)~5月11日(日)

レポート

■スコット・ハンター

スコットランド出身のアーティストであり、研究者でもある。

写真やインスタレーションなどメディアを通して、人間と環境の関係を探求し、環境との新しい関わり方を考えさせられる作品である。

アナログ写真から出る廃棄物(現像液や定着液)は遮光タンクで処理され水路に廃棄されるが、今回の展示ではシュヴァーブ・トム(2階の展示作品)が制作に使用した廃銀を、水と一緒にゆっくり土に投入して、ミントに取り込んでいます。

日に日に土の中からミントの根が目に見えるまで成長し、ミントも勢いよく背丈を伸ばしました。

廃棄される液に含む廃銀を植物に与え、植物が成長し、それを収穫して再びフィルム現像液として作り出す。

そうした循環により、有害な毒素を水路に流入するのを防ぐ研究プロジェクトの一環である。

■ベ・サンスン

2019年から始まったシリーズ「Layers of Time」

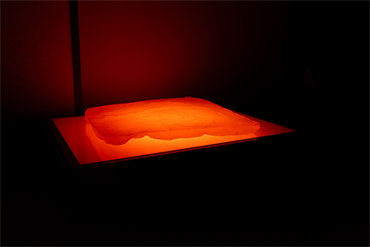

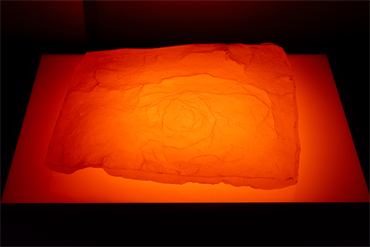

韓国の大田(テジョン)で取り組んだリサーチをもとに制作した写真作品と壁の石を型取りしたレジンのオブジェ彫刻作品。

この彫刻作品をライトボックスにおき再撮影したBae + Svab Tomのコラボレーション作品も展示している。

韓国と日本の近代歴史の流れの中で忘れ去られようとしている過去を生き抜いた人たちの経験や言葉は、現在では消えつつあるが、石段を作った日本人が去った後も、石段はその場で70年を超えて存在している。

歴史の痕跡をかたどり、もう一度歴史を読み替えていくアプローチをしてみたい。

■レーン・ディコ

「フレーム」について考えてみて下さい。それはどこに、なぜ置かれているのでしょうか?

何を明らかにし、何を隠しているのでしょう?フレームは、私たちの認識をどう変え、その中にあるものにどのような意味を与えるのでしょうか?

自分自身の視線が、どのように視界や記憶をフレーミングしているのか、注意を払ってください。

またレイン・ディコは、音楽家・サウンドアーティストのエイジ・ジョン・インファンテ・ミツタと協働し、The Terminal KYOTOの奥庭にトライアルを用いたサウンドインスタレーションも展示しています。

■ケンタロウ・タカハシ

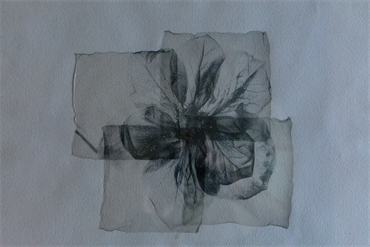

本展時に並ぶ作品は、既存の写真を部分的に複写し、フィルムに感光させてゼラチン膜を剥離し、水中の漂わせた後、再び紙の上に定着させてもの。

水に浮かぶゼラチン膜は固定されるまで形を保てず、紙に触れた瞬間に歪み、を刻みます。

同じ素材であっても毎回異なる表情が生まれるこの工程は、記憶を呼び起こす過程にも似ています。

曖昧で輪郭を持たない記憶の断片が水面に浮かぶようゆらぎながら、個人の中にある情景を静かに掘り起こしていきます。

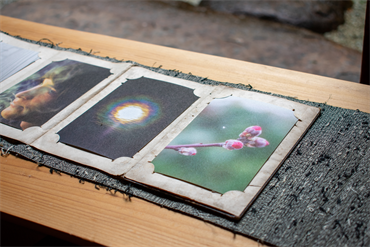

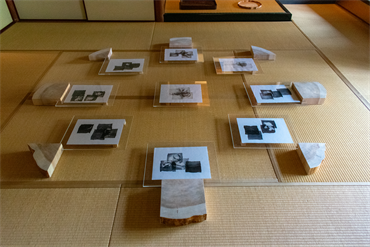

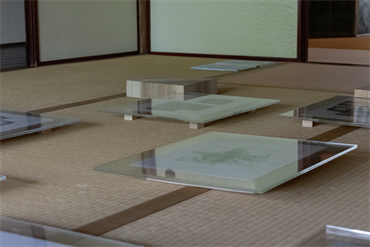

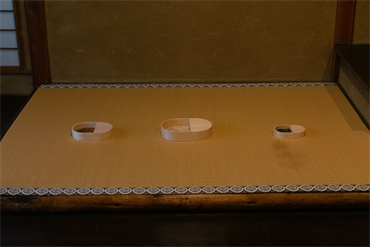

一本の丸太から九分割された木片に、AIによって生成された、現実には存在しない植物のイメージを配置しています。

これらの木片は、元々一体であったものが分割された記憶の断片であり、個別に漂いつつも不可視の糸で結び合っています。

畳の上に円相状に配置され、和室という空間で、鑑賞者に身体性と時間の感覚を呼び起こします。

畳に身をかがめ、断片の一つ一つに目を落とすことで、やがて浮かび上がるのは、見えないつながり「虚」とそこに実際に立ち現れる象「実」のあわいに揺れる風景。

目の前にあるものと、そこにないもの。その両者の間いにこそ、私たちの記憶や想像が居場所を見出すのかもしれません。

■シュヴァーブ・トム

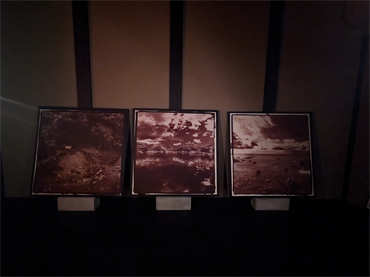

宮城県石巻市門脇地区。門脇小学校のパノラマを公開するのは今回が初めとなる作品。

撮影は2011年5月1日、ジョン・アイナーセンと一緒に中山さん一家がかつて住んでいた地域を訪れる。

2011.3.11、巨大な津波がこの地域全体を平らにし、そのほとんどを数百メートル先か海へと流し去り、ほぼまったく別の建物がその場所に流れ着いた。

人々の家が建っていた場所の上には、衣服や雑貨、家具を含む瓦礫の層があり、そのどれもがここのものではなかった。ここの人々はすべてを失い、丘の上の避難区域からそのすべてを見た。そのなかには、辛すぎて思い出せないものもある。

今作では硝酸銀を感光させるために大月町の植物の汁と、高知の海の水という二つの要素を使用。

これらのプリントは光に耐えられず、定着される代わりにヨウ化物を使って「安定化」され、淡い麦わら色の色合いが形成される。

このような定着されていないプリントは現在でも「フォトジェニック・ドローイング」として知られており、写真という言葉が正式に発表される以前の手法である。

■ジョン・アイナーセン

2011年5月にかけて、シュヴァーブ・トムと共に石巻市の被災した知人宅に滞在しながら、写真修復のボランティア呼びかけや現地の瓦礫掃除などを行った際に撮影したもの。

2011年の大津波の想像を絶する力との出会いは、私の世界における位置づけを大きく変えた。

震災が起きて間もなく、シュヴァーブと共に石巻を訪れた後、私たちの存在が本当にもろく、自然の巨大な力にまったく脆弱であることがはっきりとわかった。

私たちはこの事実を避けがちである。それを直接体験して初めて、一呼吸一呼吸がいかに貴重なものであるかを再認識するのである。

■高見 晴恵

インスタレーションを40年ほど続けている中で、防空壕西の作品「Between Sky and Earth」はやり始めた一番最初のシリーズ。

作品で何かを訴えたいっていうよりも、ドアのように、これを見ることによって自分の気持ちを見ていくというもの。

防空壕東「Night」

防空壕を持つ意味。場所の持っている力が出せるようにする事を心がけた。

空間が持っている力が一番良く出る為に今回は偶然ですが、一番新しい作品と、一番古い作品という組み合わせになりました。

■臼井 浩明

普段は、襖の骨組みを主に仕事をされています。

京都二条城の障壁画の下地を作られたり、フランスで収蔵されているお品の修復など。

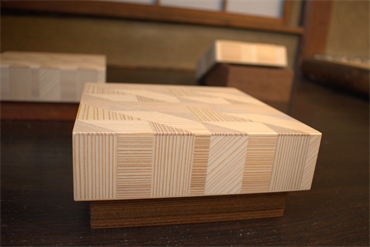

「Autumn Lights」

杉の素材。蓋の部分は木画という、木の木目を組み合わせて模様を作るという技法。

いろんな木を組み合わせて一つの面を作ることで、木目の向きも違い、光により立体的に見えたりもする。

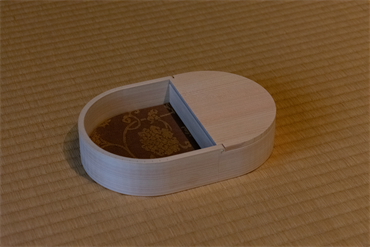

「Spring Scents」

曲木の技法。底には屏風とか掛け軸の生地を使って装飾している。

「「6曲1隻貼交(はりまぜ’屏風」

屏風の紙を貼る手前の段階、骨組みの下地を作品としている。

普段の仕事で使っている木の板を貼り付け、木の表情も見てもらいたい想いで今回の作品が生まれた。

■落合 芝地

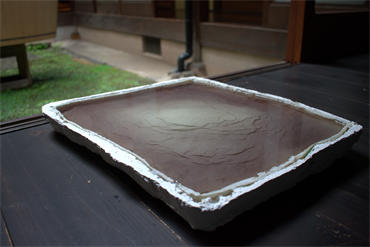

「彫り目大盤」

ノミとカンナで1枚の板を削り、器を掘り出す栗物という技法。節があったり、木目が入り組んで削るのがすごく大変な作業を要する。

十分にといだノミやカンナで仕事をした事で、ノミ後が非常に美しく、中の削りにくい尖った部分に十分、神経を行き届かせて仕事をされたというのがわかる。

■近藤 太一

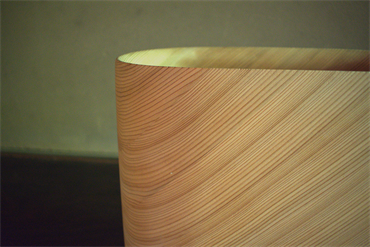

京都の伝統的な桶作りの技法と曲木の技法を融合させることをテーマにした作品を作る。軽やかでありながら十分な強度を持ち、使い勝手の良いものを作ることを心がけている。

■中川 周士

需要の減少してしまった木桶の存続を目指して、伝統的な木工の経験と大学で学んだアートやデザインをミックスし「新しい木桶」の開発。

木桶の基本構造は変えずに、現代の生活に合わせてデザインや使い方をアレンジし新しいスタイルの作品を創りだしている。

その「新しい木桶」は世界中で評価され、伝統的な技術は、その技法や懐かしさだけではなく現代社会においても重要な多くの価値を持っています。

木桶を未来に残すということで現代社会の持つ閉塞感や環境問題を解決するヒントを未来につなぐことが私の挑戦であり使命だと考えています。

根の周り、枝の周りなどをナタで割る事で、自然のカーブが出る。

普段これらの部分は桶には使えないが、そこをあえて使い、ナタでわった割肌と、桶の技法を生かして融合させた作品。

■やの さちこ

「氷漆手提げ四段重箱」

氷梅(ひょうばい)という伝統的な氷と梅の模様。

梅は冬から春にかけて咲く花。春の訪れの喜びを表す模様で、暖かい春の訪れを期待する気持ち。

このお重に美味しい料理を入れて、お花見に行く春らしいモチーフの作品。

カイロスとクロノスの狭間 或いは存在と痕跡の考察(後期)

カイロスとクロノスの狭間 或いは存在と痕跡の考察(後期)